🐾ワンちゃんに関する読み物

準備と 順序

トレーニングも

準備と順序

がとっても大事!

どんなトレーニングであっても、準備は必要です。環境づくりや、道具、フードの準備など。

特に環境設定、道具の選択は、ワンちゃんに合せて調整しなくてはいけません。

そして、その準備をするためには、ワンちゃんのことを知る必要があります。

私の場合ですと、初めてご利用頂くワンちゃんには、事前にお電話でワンちゃんの情報を頂きます。

犬種・性別・年齢

取得経緯・家族構成

食事・排泄・運動

生活環境など…

更に、お試し教室の当日までに、様子を見てほしい内容や、事前にお願いしたい事柄があれば、当日へ向けて準備していただきます。

当日は、どんなご相談内容であっても、ワンちゃんに合せて進めて行きますので、先ずはワンちゃんの様子を観ながら、ご家族のお話を改めて伺います。

スムーズにトレーニングを行うには、以上は欠かしたくない準備です。人間としては、お試し教室の時がスタートでいいじゃない!と思うかも知れません。ワンちゃんが参加しない場合でしたら、それで良いでしょう。ですが、ワンちゃんが一緒の時は、事前準備が必要になります。言葉で状況を、捉えられないワンちゃんにとっては、環境や雰囲気は、人間よりも遥かに重要になります。ワンちゃんにどんな第一印象を、提供するかは、人間次第なのです!

また、ご家族と先に会話ができることで、人間同士の初対面の緊張も少し和らぐでしょう(*^▽^*)ご家族の皆さんが緊張していれば、ワンちゃんは当然ただ事ではないと察知してしまいますからね。

などなど、ワンちゃんのトレーニングに好循環を招く為にも、私は事前の電話での会話を好んで行います!

お試し教室の前半までを、例にしてみましたが、

準備の必要性は、印象を悪くしない為、より良くする為とお考えいただくといいでしょう。

特に第一印象を悪くしてしまうと、うまく行くものも、行かなくなります。

人間の場合、言葉で相手に理解を求め、誤解を解くことができるかも知れませんが、ワンちゃん相手に言い訳は通用しません。もしも印象を悪くしてしまえば、

トレーニングの工程がいくつも増えてしまうこともあるでしょう。疑いや、嫌悪など、時にはやる気を喪失させてしまうかもしれません。逆に、第一印象が良ければ、その後の糧となり、前向きな姿勢で取り組むことができるでしょう✨️

出だしが肝心ということです!手間を掛ける価値があります

( ^.^)/U ˘ ꈊ ˘ U

次に、順序についてです。

課題の整理をして目標を立てていくと、大きなステップが見えてきます!更にそのステップへ向けての準備を考えると、手前のステップが出来ます。その様に順は出来てきます。

状態確認後の大きなステップとしては

1️⃣最優先されるのは、心身の健康です。異常がなければ、あって無いステップですが、ご相談内容の多くは深くココに関係します。病気や怪我だけではなく、食事や運動、生活全般に目を向けます。

☆心身のケアは常に必要に応じて行います。

⇩

2️⃣言葉や動作などの合図、道具、今後のやり取りに用いるものの下準備をしていきます。

※特に褒め言葉に用いる人間語が、ワンちゃんにとって、嬉しい合図になるように準備してほしいです。

お互いの理解度、コミュニケーション力を高めますので、生活全般に好影響をもたらすでしょう。その結果、困っていた事柄が気づけば無くなっていた。と言うことも起こり得ます。

⇩

3️⃣全体の様子を観ながら、課題・目標へ向けて取り組んでいきます。

シンプルな課題でしたら、難しく考える必要はありません。それでも、手順は無関係とはいえません。

例『おすわり』の合図で座る

ワンちゃんにとって、座る行動は自然行動ですので…

①座ったら褒める

②お座りの合図の後に、座ったら褒める

座る一動作だけでしたら、②までです。意識的に①を行わなくても、ワンちゃんが人前で好んで座る事を確認できれば、流れで②へ進みます。

更に持続性や、環境の変化への対応を足していくと、ステップが増えて行きます。自然に出現しない行動の場合は、その行動を誘発する手順が①の前に加わります。

複雑な課題においては、課題を細分化して考える必要もあります。

例 散歩の改善

引っ張る・その場から離れない・拾い食いをする・人や動物に吠える・車や自転車を追いかける

これら5つの行動に困っている。

パッと見ると、その5つが課題であり、一つ一つをどの順番で取り組もうか?とも思いますが、視点を変えると、別の分け方が見つかります。

どう課題を分けて、何から取り組むべきか?と言った具合に考えていきます。

この例は、既に身についた行動の改善で、どんなワンちゃんがどんな風にしているかで、手順は異なります。

順序やステップは、効率、理解や応用力などに、大きく関わり、結果を変えてしまうことさえあります。

☆ステップの数は多いと時間が掛かるように思われる事がありますが、ほとんどの場合、時間は短縮されます。階段があるから2階へ簡単に登れるのと同じ感じです。

〇〇〇ちゃんには、どんなステップだと、安全で登りやすいのかな?と予めその子を想って階段を設計し、一緒にチャレンジします!順調であれば、そのままステップアップし、登りにくければ、都度修繕してワンちゃんと一緒に目標を目指します。

どんな道具、どんな方法を用いてトレーニングを行うにしても、順序はあります。

トレーニングをしているつもりの無い、生活の中にもワンちゃんの行動を左右させる順序があります。ご自身の行動パターンの順番を変えるだけで、ワンちゃんの行動も変わり、お互いがより快適になる事もあるかも知れませんよ〜

∪*´∀`*∪ (*´∀`*)

しつけとは??

しつけ

躾

とは?!

皆さんは、『犬のしつけ』と聞くと、どんな事を思い浮かべ、どんな印象でしょうか?

私はこう捉えています。

躾≒心身を整える

心身に不調を感じたり、バランスが乱れれば、穏やかではいられませんよね。

空腹過ぎても、満腹過ぎても。疲れ過ぎても、退屈過ぎても。また、不安や不快ばかりで、安心して心地よく休める環境が無かったとしたら??

(私だったら荒んでしまいます💦)

心身のバランスが崩れれば、それをどうにかしようと、人はします。ワンちゃん達もそうしています。しかしながら、ワンちゃん達は人間のようには環境を変えられません。その分顕著に表現されます。

例えば

吠える

吠えるに至るまで、ワンちゃん達は、沢山の段階を踏んでいます。殆どの場合、どうにもできないから、どうしたらいいか分からないから、吠えます。または、吠えることで環境(状況)の改善や発散をしています。

ですから、吠えるもっと前に原因があり、その原因を整えなくては、解決できないのです。

仮に、吠える事を一時的に止めさせたとします。一見、解決したように思うかもしれませんが、きっとまた吠えます。もしくは、別の行動へ発展してしまうでしょう。

「吠えるから困る」

困っているのは人間です。

「困っているから吠える」

こちらが、ワンちゃんの言い分です。

どちらも困っていますが、先に困っているのは、ワンちゃんですね!

ワンちゃんが何に困っているのかを理解することが、予防や改善への第一歩となります!

言い換えれば『ワンッ!』は、ご家族へのダイレクトメッセージです。

その他の行動も同様に、一つ一つがワンちゃんからのシグナルです。早期にシグナルを読み取り、改善へ向けること。深刻化しないように、ワンちゃんをよく観察しましょう。

吠えるを例に上げてみましたが、

吠える=悪い

ではありません!!

吠え方については、別の機会に書いてみようと思います。

人間も困るほどの習慣へと進化した、ワンちゃんの行動の大元は、ワンちゃんの自然行動です。

経験によって、過剰・深刻な状態へと悪化したものが、俗に言う「問題行動」です。メディアでは、人間が困る犬の行動を、問題行動と言っている事が非常に多く感じますが、ワンちゃんが抱えている大問題が行動として出現している状態です。ワンちゃん目線で対応する必要があります。

では、心身のバランスを保つ為に、どんなことが必要になってくるのか??

︙

躾の五大要素

◆適切な食事

◆快適な生活環境

◆適切な運動(活動)

♢家族とのコミュニケーション

♢社会勉強

心身の育みと維持に、どれも欠かせない要素で、バランスよく提供することと、質(内容

)が大切です。休息も欠かせませんが、5つの要素をバランスよく提供されているワンちゃんは、安心して程よく、休息をとっているはずです。

◆適切な食事

ワンちゃんにとって栄養バランスの良い食事と、適量であることが、健康維持に欠かせませんよね。飢えや、食べ過ぎの状態は人と変わりない想像がつきますが、もらい過ぎる事は、人間よりも深刻な状態へ変わり易いのではないかと思います。

◆快適な生活環境

心身の休息に必要な条件です。リラックスできないと、どうでしょう??肉体は停止していたとしても、疲れますよね?リラックスできる時間は、心身のケアとなります。ワンちゃんにとって快適な環境が何か知る必要がありますね。

◆適切な運動(活動)

適切な運動と考えた時に、犬と人間とで大きく違いを感じるところです。まず、五感の使い方に大きな差がありますよね!そして、四足と二足歩行の差も大きいです!そのように犬と人とでは備わった機能が違いますので、考慮しないといけません。内容や時間はワンちゃんに合わせる必要があります。

もう一つの大きな違いは、人は生活を営むために、家事や仕事、学校や保育園など、必然的な活動があります。一方ワンちゃんはどうでしょう??ワンちゃん達も、生きるためのパワーを持っていますので、活用の場を提供されなければ、有り余った状態になります。もちろん、疲れ過ぎもよくありません。

♢家族とのコミュニケーション

ワンちゃんとのやり取り全てがコミュニケーションです。日常生活には山程のコミュニケーションがあります。

コミュニケーションにおいても犬と人とで違いがあります。飼う側の人間が犬について学び、ワンちゃんを尊重してあげないといけません。人のコミュニケーション方法を押し通してしまえば、関係性のバランスが崩れてしまったり、信頼を得ることが難しくなります。

生活に役立つ合図を教えることも、お互いのコミュニケーション力を高め、より深い関係性を築くことに繋がります。

♢社会勉強

物事や状況を、どう捉えどう対応したらよいのか、その能力を養うために、社会勉強は必須です。

許容範囲(受皿)を思い浮かべてください。許容範囲内の出来事には、平常心で対応が出来るでしょう。では許容範囲の受皿が小さかったらどうでしょう?

何かと怖がったり、怒りっぽかったり、興奮しやすかったりと「おおげさ」と言われてしまう事がありますが、その子にとっては辛い状態です。平常心ではいられないのですから、出来ることもできなくなりますよね。許容できない事が日常的に存在すれば、受皿がどんどん小さくなることもあります。

現状、第一次・第二次社会化期に十分な社会化が成されたワンちゃんは、滅多にいません。ですから、余計に社会勉強を丁寧に行う必要があります。社会勉強のやり過ぎかな?と聞かれることがありますが、恐らく内容に偏りがあったのでしょう。家庭を含む人間社会は、ワンちゃんの力だけで適切に学習していく事は極めて困難です。人がサポートしなくてはいけません。

5つの要素をあげてみましたが、家族であるワンちゃんにとって、どの要素も飼い主さんが提供してくれない限り得ることはできません。

提供されていても、そのワンちゃんに合っていなければ、良い方向へは向えません。

その子にとっての適切が何なのか?

どんな行動が健康的(正常)で、どんな行動が深刻(異常)なのか?

そして、犬に出来ることと、出来ないことを知ることが大切です。

分からなければその都度、信頼できる犬のプロに観てもらってください。書物やネット上に正しい情報はありますが、部分的です。そのワンちゃんの情報は書かれてはいません。もしも異常があるのであれば、そこにだけ目を向けてはいけません。あらゆる角度からワンちゃんを観察する必要があります。そしてどんな事を補い、どんな事が余計なのか?調整していきます。心身のバランスが整えば、表情は穏やかに、行動は落ち着くはずです。

※病気や怪我など健康上の異常がある場合は、治療が優先されます。その場合、その時に必要な心身のケアを行ってください。

最後に

人間社会のマナーについては、ワンちゃんにマナーを覚えさせようとするのではなく、飼い主さんがマナーを守る行動をしてください。極端な例ですが、お散歩中に、よそのお宅の玄関先でオシッコをしたら、そのお家の方が不快に思うことをワンちゃんは理解できません。理解できないことを注意されても、やはり理解できません。飼い主さんが、その状況を回避しマナーを守ってください。その際、出来る限りワンちゃんを導くコミュニケーションを取ってください。それは、ワンちゃんが覚えられる飼い主さんとのやり取りです。飼い主さんとの関係性は高まり、お散歩の質も向上します。好循環へと繋がっていくでしょう

U ˘ ꈊ ˘ U (⌒▽⌒)

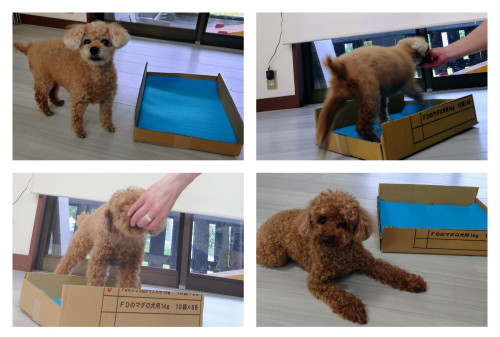

段ボール箱でエクササイズ

夏のお家運動&コミュニケーション力アップにいかがですか?

( ^_^ )/U ˘ ꈊ ˘ U

段ボール箱で!

エクササイズ

↓顔出しパネルを作ってみました↓

↓お客様の作品です↓

~お勧めする理由~

加工しやすく、ワンちゃんに合った物を作れます。

殆どの場合、誘導をしながら行います。誘導する人、される犬、と言う関係性を育みます。特に誘導する側の飼い主さんは、ワンちゃんの事をよーく考えないと、上手に誘導できません。

また、拒む反応があれば、ワンちゃんが苦手とするモノを知ることができます。それは、日常生活で必要な、ワンちゃんへのサポートへ繋げていけます。

その他にも、沢山の相乗効果を齎します!!

是非、お家運動に取り入れて下さい(*^▽^*)

~作り方・やり方・注意点~

〇段ボール箱の大きさや、強度を見て、ワンちゃんと、どんな事をしてみようかを考える。それに合わせて段ボール箱をカットします。

〇始める前に、滑り止めや、転倒の恐れがないか、確認します。必要時、ヨガマットや滑り止めシートを利用したり、段ボール箱を、抑えながら行うなど、工夫をします。

〇身体に異常がある時や、食後直ぐには行わないでください。

〇誘導は行いますが、強いることはしません。挑発的、勢いのある誘導は行いません。直接ワンちゃんに触れたり、リードを使った誘導はしません。

〇ワンちゃんが拒んだときは、原因でありそうな所を改善します。段ボール箱の形や大きさなのか?質感なのか?敏感なワンちゃんには、箱の中に敷物を入れて行ったりもします(*^_^*)

~フードを使った誘導~

誘導は、ワンちゃんを導く方法の一つです。

色んな場面で役に立ちますが、飼い主さんとワンちゃん、どちらにも練習が必要です

U・ᴥ・U (*^▽^*)

ご褒美に出来る、食べ物を持った手を、ワンちゃんの鼻の高さに設置しますが、ワンちゃんが普通の姿勢を保てる高さであることが、ポイントです。

◎誘導する手には、常にご褒美とする食べ物を持っていてください。手をゆっくりと動かして誘導します。

◎ご褒美をあげる時は、誘導する手で持っている食べ物を、誘導した場所であげます。

手順としては…

①その手にワンちゃんが近づけたら、ご褒美🦴

②誘導方向に手を少し動かして、ワンちゃんがついて来れたら、ご褒美🦴

③誘導距離や誘導方向を変えて、ワンちゃんが手について来れたら、ご褒美🦴

今回は③まで出来たら、始められます。

※簡単そうな物から始めます。例えば段ボール箱の周りを歩かせる様に誘導する。更に反対周りでも行います。

~エクササイズ例~

ゆっくり・じんわり

またぎ運動

写真説明 今後ステップアップ出来るように、4面高さを変えて作りました。一番低い壁、床から4cm他2cnずつアップで作成。物音などに臆病なワンちゃんでしたので、箱の中で足音が響かないよう、マットを敷きました。

一歩一歩を大切に、行うことで、四肢(左右全部の手足)の使い方、体重移動を、ワンちゃんに意識してもらいます。高さの調整で各関節の可動範囲や、普段使わない筋肉にも、アプローチ出来ます。

歩ける程の高さから始め、抵抗無く出来れば、少しずつ、高くして行きます。またいで打つかりる高さでは、高過ぎます。

シニアちゃんや、関節のトラブルがある、ワンちゃんは、無理のない高さで、回数も少なくします。

またぎ運動は、ベースの運動と考え、どのわんちゃんにも行っています。

慌てん坊なワンちゃんには、特に丁寧に行います。慌てん坊なワンちゃんの多くは、後ろ足を一緒に動かしてしまいます。前足とのタイミング、距離感を合わせられない事もあります。

そんなワンちゃんは、普段もその様に身体を使っているはずです。怪我をし易いので、一歩一歩の提案を、ワンちゃんにしていきます。

通る・くぐる

誘導のバリエーション練習。圧迫感や閉鎖感に対する馴致。トンネルの形によっては、全身の体操になります(*^^*)

写真説明 段ボール箱の3面を切り取りました。その際、形状を保持させる為に、出入り口部分は、少し縁を残して(くり抜いて)作成しました。ワンちゃんは、置いてあるトンネルを、自分でくぐる事が出来ます。誘導の練習を目的として、行いました。

どんな子でも、初めは、やり易い、大きさから!

屋根が有るか無いかでは、大違い!くぐるよりも、通るから!

屋根なしの通路を拒む様であれば、両サイドの壁がヘッチャラになってから、屋根のあるトンネルにチャレンジしてください。

もしも、用意した通路(壁)に抵抗を示したら、もっと低い壁から始めます。その子のスタートライン(出来る所)から始め、低→高へと、小さなステップを踏むことで、元々持っている自分の力を育みます!そして、自信へと!!

(通路の幅も関係しますので考慮してぐださい。)

トンネルの場合、飼い主さん自身も、どう誘導しようか?考える事でしょう。

ワンちゃんも、飼い主さんも、やり易いサイズから始めてください。

高さ、幅が十分にあり、出入り口も広い。トンネルの長さは飼い主さんの手が容易に届く長さの設計がやり易いでしょう(*^^*)

(写真の設計では少し長すぎます。)

こちらも徐々に、出入り口を小さくしたり、形を変えたり!箱全体を小さくしたり、変化を楽しみながら、取り組んでみて下さい(*^^*)

徐々に長くすれば、誘導しきれない長いトンネルもくぐれるようになりますよ。

低いトンネルを利用した体操は、平常時の姿勢では使わない範囲の全身運動ができます。但し、沢山行うのではなく、ゆっくり1往復~2往復程度。トンネルの長さも、誘導できる程度または、ワンちゃんの体長程で十分です。

しっかり踏ん張る

段差運動

段ボール箱の強度に要注意!!

特に中~大型犬は、体に適した強度の素材をご使用ください。

写真説明 平たい(浅い)段ボール箱をそのまま使用し、中には一回り小さいサイズの段ボールを潰れ防止に入れてあります。滑り止めにヨガマットを敷いて行い、必要時には手で箱を抑えています。

またぎ運動と同様に、一歩一歩を大切に行います。

またぎ運動との違いは、四肢のパワーバランス!

二足歩行の私達とは違う感覚ですが、想像は容易です。大きな重い物を、4人で運ぶことを想像してみてください。息が合わないと、平面でも大変ですが、段差が加わるとどうでしょうか?

経験のある方は、解ると思います。

その様に、段差(登り降り)運動と、平面での運動では、四肢への負荷の掛かり方が異なります。踏ん張る為に、使う体のパーツも異なります。

とは言え、ワンちゃんが支えるのは、自身の体重であり、必要不可欠な力です。健康体であれば、既存の力ですが、運動量や運動の内容によっては、筋力が不足することもあります。

また、体の使い方となると、経験が伴います。ここでは、跳び上がる・跳び下りるではなく、

一歩ずつ登り降りする経験と、一時留まる経験をワンちゃんにしてもらいたいです。

飼い主さんへは、誘導やサポートの練習に(*^^*)

その様な経験があると、お互いの手助けになります。特に容易に抱っこができないワンちゃんや、ステップ台やスロープを利用したい時など、役立ちます。小さな段差でも、ジャンプをするワンちゃんが、多いのも現実です。怪我の防止や、シニアへ向けての生活習慣に、小さな段差は一歩ずつの提案を、ワンちゃんにしてみてください。

低い高さの物から始め、高い物へと変えていきますが、高すぎる必要はありません。例えば、生活環境にある、玄関からの1段程度。(小さなワンちゃんには高過ぎるかも知れません。)それ以上は1段ではなく階段の様に段分けされていた方がよいでしょう。2~3段の階段で上にも下にも体長の2倍位のスペースが有ると、練習し易いですよ!

段ボール箱から、少し逸れてしまいました∪・ω・∪

注意点として、運動不足で過剰に筋肉が低下している状態、太り過ぎたワンちゃんには、怪我をする危険がありますので、お勧めできません。先に改善が必要です。

高齢理由での筋力低下や、関節障害などがある場合は、日常生活で、ワンちゃんが抵抗無く使用している範囲の段差を、利用したスロープ運動がお勧めですが、掛かり付けの獣医さんにもご相談ください。

観察力・発想力・行動力

頭の体操

飼い主さんは、題材とする段ボール箱を用意し、誘導は行いません。

ワンちゃんは、段ボール箱を観察し、自身の思うままに行動を、起こすでしょう。

飼い主さんは、ワンちゃんのその行動を、評価します!

評価されるワンちゃんは、高評価を得るために、更に頭を使います。

段ボール箱の位置や、縦横・裏表など方向を変え「これなら、どうする?」とワンちゃんに、問いかけ、お互いに楽しみながら行ってください。

写真説明 どちらのワンちゃんも、経験豊富で、形状をよく観察し、自分に出来ることを考えて、行動します。

パグくんは、シニアですが、取り組む意識に、衰えを感じさせません。プードルちゃんは、怖がりなワンちゃんでしたが、積極的な上に、応用力も身に着けています。

ワンちゃんが、行動を起こす理由は其々!その子の持つ、好奇心や、経験、思考など、ワンちゃん達の個性が見えてきます。

∪・ω・∪

飼い主さんの、評価基準もまた、其々の価値感で行います。ワンちゃんに分かり易い様に、高評価な行動には、褒め言葉とご褒美を!して欲しかった行動や、ワンちゃんの素敵な発想、何気なくたまたま起こった可愛い行動など。

逆に低評価行動には、何もアクションを起こしません。ただし、嬉しくない行動(破壊や危険な行動など)には、否定の合図をだします。その行動を、止められない場合や、頻発する場合は、誘導のエクササイズに変更し、別の行動の提案を行います。(叱ったり、強く注意は行いません。)

ワンちゃんが動かなかったり、離れたり、嬉しくない行動が現れる様なら、何をしたらいいのか分からず、ワンちゃんが困っているかもしれませんU¯ェ¯;Uそんな時は、中止して、別のエクササイズで経験値を上げてください。

褒め上手・褒められ上手

になる練習要素が含まれています!普段のやり取りにも、自然と反映されると思います。

( ^_^ )/U ˘ ꈊ ˘ U

使用例は以上です。

段ボール箱を、使い始めた切っ掛けは。その子その子とのトレーニングの目的に合う道具が見つからないから、作ろう!!と言う所からでした。今でも同じ様に、その子のオリジナル道具として使っています。逆に特徴的なダンポール箱を見ると、誰と何をしようかな〜♪と妄想します(◔‿◔)

行う目的に以外にも、心身への相乗効果を自然と齎し、お互いを育む要素が沢山あります。段ボール箱である必要は、全くありませんが、作成〜終わりまで、飼い主さんはズーッと、ワンちゃんの事を考える事になるでしょう( ꈍᴗꈍ)

ごほうび

ごほうび

〜食べ物編〜

お客様からのご質問を、今月のテーマに致しました。

ごほうびの おやつ は

どんな物が良い??

トレーニングに、ごほうびとして用いる食べ物、以下「ごほうび」とします。

「ごほうび」の選び方は非常に、シンプルですが

身体が資本!

先に目を向けなくてはいけない事があります。

先ずはワンちゃんの体型、体質、食欲など健康状態を確認しましょう!

体調を、整える事で、ワンちゃんの食べ物へ対する意識も変わります。

★体型

丁度良い体型であるか??

既に、太りぎみ、痩せぎみであれば…

・食事量の確認をしましょう。

フードパッケージ記載の、目安の給餌量を確認しますが、あくまでも目安です。分からない場合は、ご相談ください。

・食事量の見直し等を行っても、体型に変化が見られない、食べられない、軟便、下痢などの症状等がある時は、健康上の異常がないか、獣医さんに相談しましょう。

・健康上の異常が無い場合は、食事そのものを見直す必要があるかも知れません。そのワンちゃんが、しっかりと消化吸収、排泄ができる食事。できるだけダイエット食に頼らず、調整できると良いと思います。

また、運動量も密に関係しますので、明らかに運動不足であれば、少しずつ、運動量を増やしましょう。逆に過剰であるか不安の場合は、ご相談ください。

★体質

下痢を起こし易い、アレルギー反応がある、尿石症や、その他持病により食事制限を行う必要がないか?

トラブルを抱えるワンちゃんにとっても、飼い主さんにとっても、食べ物探しは大変なことです。

ワンちゃんを観察し、食べられる物を探さなくてはいけません(>_<)

少量を1回与え、数日ワンちゃんを観察します。異常が見られなければ、量を増やし観察していきます。

毎日食べる事で、反応が起きてしまう事もありますので、日の間隔にも調整が必要です。

食べさせてみないと、分からない事ですから、原材料がシンプルな物を選び、食べ物に対する反応が見えやすくしておくと良いかも知れません。

私の犬の場合、ある程度食材は絞れましたが、製法によって反応を起こしてしまいますし、お肉の仕入先によっても全く異なります💦

食べ物によって、異常反応が起きてしまうワンちゃんは、あげた物と、ワンちゃんの状態に常時注意を払う必要があります。

持病の場合は、病気に対する知識と食物に対する知識を身につける必要性が高くなります。

異常が見られないワンちゃんであっても、あげた物を記憶し、食後のワンちゃんの様子を、数日観察しましょう。

★食欲

普段から、食欲は安定しているでしょうか?

食欲に斑が有るようでしたら、ここでも一度食事量の見直しを行います。

どれくらいの食事をあげて、どれくらい残すのか?間食も含めて計算しますが、1日ではなく、1週間〜10日程度、同じ量を与え、合計でどれくらい残したのかを、数字化します。(グラム)

手間に思うかも知れませんが、食べ斑が有るワンちゃんは、一度行ってみてください。

●あげた量の計算

今あげている量を元に、1日に何グラムあげているのか?

期間中の合計を出します。

●残した量の計算

残した量を計り、期間中に、合計どれくらいを残したのか?計算します。ドライフードであれば残したフードをまとめて計量しても良いと思います。

●食べられる量の計算

期間中に与えた量から、残した量を引きます。

食べられた量が分かれば、その期間の日数で割り算してください。

その様に平均的な1日量を割り出します。

更に1食何グラムかを計算し、その子の目安量で、同じくらいの日数を過ごしながら、様子を見ます。

安定して食べ、身体もキープできれば、その子の食べられる量、丁度良い量を飼い主さん自身で見つけられたことになります(*^^*)

※お水を食事に添加している場合は、お水の量も一定にし計算に入れます。フードが均等に水分を吸収してから、食事を与えることで、同様の計算ができます。

※食事のトッピングが必要な場合は、量を均等に、計算に入れましょう。物によっては、工夫が必要ですね。

※完食のオヤツは、計量期間中お休みするか、あげた量を、把握し計算に入れます。

食欲に斑が起こる原因が、給餌量では無い場合もございます。健康状態、環境、運動量、フードの鮮度や、原材料なども原因にあげられます。

以上、健康管理の、一つでもございますので、ご参考になさってください (^_^)

本題の「ごほうび」の選び方!!

「ごほうび」

は

もらって嬉しい物!

そのワンちゃんが欲する食べ物が「ごほうび」として成立する食べ物であり、ワンちゃんによって、状況によっても、異なります。

数あるオヤツよりも、食事であるドライフードを好むワンちゃんだっています(*^^*)

好物探しの注意点!

同時に複数の食べ物を提示する形で、食べ比べは行わない!!

ワンちゃんによっては、選り好みを強めてしまう場合があります。一つを差し出しその時の食べっぷりで判断しましょう。いくつか試したい場合は、別のタイミングで行います。

目的に応じた使い分け

「ごほうび」の選択肢が沢山あるワンちゃんは、目的に合わせ使い分けをします。

例えば

🐾印象を良くしたい、イメージアップトレーニングには大好物から。

🐾トイレトレーニングの初期にも、大好物がお勧めです。

🐾咥えている物と交換をしたいときは、ワンちゃんが迷わず離したくなるレベルの食べ物を。

🐾少し間を持たせたい場合は、よく噛んで食べるものや、数量で調整。

🐾いつでも「ごほうび」を持っていたい場合は、表面がサラッとして、崩れにくい物を、ボケっとに(*´艸`*)

などなど、内容や状況、使い易さに適した物を、選びます。

その他にも、一度に沢山(回数)の「ごほうび」が必要な場合は、ワンちゃんが食べ易い物や、飼い主さんが、小さく千切り易い物を選んだり、栄養バランスが片寄り難い物を選びます。

「ごほうび」として用いても、別腹ではありませんので、一日の給餌量に含めて下さいね。(トッピングやその他の間食も同様です。)

「ごほうび」を用いたトレーニングは、ワンちゃんにも、飼い主さんにも、非常に有効ですが、褒めることと、あげるタイミングが重要です。

タイミングによって、ワンちゃんの受け取り方は、一変します。

褒め言葉とリンク出来なかったり、別の行動への「ごほうび」になってしまうこともあります。

もらって嬉しい「ごほうび」ですが、出来た喜びと、一緒に取り組む楽しさを、ワンちゃんと共有して下さいね✨

伝えたい事が伝わらない、ステップアップが出来ない等、上手く行かないなぁー💦と感じたら、是非お声掛けください(*^_^*)

だっこ散歩

抱っこ散歩

パピー&小型犬向け

抱っこ散歩に出かけよう!

抱っこ散歩の、経験はございますか??

ワクチン接種を終えていない、子犬の社会勉強に、抱っこ散歩を勧められた飼い主さんは多いのではないでしょうか??

では何故、子犬の時期に抱っこ散歩をして欲しいのか?!

それは、大切な発育(発達)時期を逃してしまわないように!

ワクチネーションが、終わったら、お外デビューと言う、ワンちゃんが多いのですが、それは

非常にもったいない!!

子犬の成長は待ってはくれず、グングン発達し、ドンドンと学習していきます。

順調にワンクチンの接種を行えたとしても、最後のワクチンは生後4〜5ヶ月頃になるでしょう。

それまでの間に、安全に行えるのが抱っこ散歩。

病原菌やウイルスを貰い受け易い、地面に触れること無く、お家の外の環境を、パピーちゃんに体感させてあげる事が出来ます。

外気に触れ、家の中とは違う環境音、風が起こす現象や、草木や水の匂い。人や動植物など、パピーちゃんにとっては、全て始めて見る物ばかり。

それらは、これからパピーちゃんが、生活する環境の一部であり、知る必要のある情報です。また、直接地面を歩く際に、緊張、興奮し過ぎ無いように事前に体感させてあげて欲しい\(^o^)/

そんなに、急いで勉強させなくても、いいんじゃない?と思われる方もいらっしゃるかも知れませんので、もったいない、理由をもう一つ!!

人間と比べ、ワンちゃんの発育速度は非常に早いですよね。

お家に迎えた頃のパピーちゃん達は、既に好奇心旺盛のはず!

その好奇心は動物自身が生きるために必要な術を身につける

力の源!

好奇心から、見る!聞く!嗅ぐ!触れる!食べる!と、自身の五感を活用することを覚えます。

そして

自分に必要な情報を収集する力

その情報を処理する力

その情報が自分にどのように関係するのか?また関係しないのか?判断力へ繋がります。

更に、これから経験していく、様々な出来事への対応力へと発展していきます。

五感は、成長と共に発達しては行きますが、使い方を覚えるには、経験(適度な刺激)が必要です。そこに置いても、抱っこ散歩は非常に有効な方法です。

安心できる飼い主さんに、抱っこされ、ワンちゃんの不安は軽減されますし、飼い主さんは直接ワンちゃんに触れているので、ワンちゃんの、ドキドキ度や、呼吸、体の力の入り具合を知ることができます。

今なにか見つけたな!

怖がっていないかな?

と、いち早く感じ取ってあげられます。

もう一つのメリットは、飼い主さんに近い目線であり、ワンちゃんが何を見つけたのかを、飼い主さんが気が付き易い点です。ワンちゃんにとっても、抱っこされないと見ることの出来ない世界でもあります。

大型犬の場合、飼い主さんも、ワンちゃんもその時期にしか味わえない体験でしょう。

🐾ポイント1🐾

お家に迎えたばかりのワンちゃんであれば、1週間〜10日程度は、お家で健康観察を行いましょう。

元気であれば、その間にお家の中を探検させたり、先ずは自宅に慣れてもらいます。

🔻

体調が良好であれば、抱っこをして、お家の窓から、一緒に外を眺めてみてください。

(身を乗り出したりはしない。)

🔻

次にお外へ出ますが、最初は、お家の周りで十分です。

徐々に、お家から離れ、お散歩コースへ…少しずつ範囲や、時間を延ばしてみてください。

🔻

公園などこれから一緒に遊びたい場所で行う事や、お水やおやつを持って出かけ、お外で飲食する経験も大切です(*^^*)

※ベンチに腰掛けるなど、ゆったりとした雰囲気で行いましょう

Uo・ェ・oU

※ワクチンの効果が不安定な期間は、他の動物との接触は避け、ワンちゃん連れのご家族に触れ合いを求められた時は(人間も含め)ワクチネーションが済んでいないことを伝え、接触を遠慮してもらいましょう。きっと、ご理解頂けると思いますよ。人や動物が多過ぎる環境は避けて行いましょう。

🐾ポイント2🐾

ワンちゃんが何か見つけたと察知したら、歩みを止めること。ワンちゃんはきっと観察をしたいはずです!

耳を立て音源を探しているのか?

クンクン鼻を使うのか?

キョロキョロ見渡したいのか?

そんな行動が落ち着くまで、一緒に観察してみてください。飼い主さんにも、新しい発見があるかもしれません(*^^*)

※もしも、ワンちゃんがドキドキしたり、体に力が入っている様でしたら、数歩下がってあげてください。それでも落ち着かなければ、方向を変えたり、中止して日を改めましょう。別の日に行っても、変わらない様であれば、繰り返し行わず、ご相談ください。

最後に

今回の内容は、パピーちゃんを主体に致しましたが、安全に抱っこができるワンちゃんであれば、〜シニアちゃんまで行なえます。

トレーニングの一環として

ワンちゃん&買い主さんの気分転換として

また、身体に不自由のあるワンちゃんや、歩く自信を無くしてしまったワンちゃんにも体調を見て、短時間の抱っこ散歩を、行ってみてください。お散歩後に生き生きとした様子が、見られれば、その子の活力になる刺激がそこに有るかもしれません。逆に疲労感が残る様でしたら、無理に行わないでください。

これから、冬を迎えます。雪深い土地柄から他のシーズンの様には行きませんが、ワンちゃんも暖かい格好で、天気の良い日に、ちょこっと、お家の外に出てみてはいかがでしょうかU^ェ^U!